Se escucharon potentes retumbos bajo la tierra, ondas que provocaban escalofríos y constantes terremotos durante toda la noche en que ocurrió. La gente huyó de sus casas en medio de la noche para refugiarse en las amplias avenidas, algunas buscaron el cerro de San Jacinto. Se observaban “rojizos relámpagos” en “cada nueva erupción”. El presidente de la República en ese entonces, Carlos Meléndez, vagaba también entre los escombros con un semblante sereno. La aristocracia de la capital también buscó refugio en las plazas públicas como el parque Libertad y Gerardo Barrios. Un olor a azufre impregnaba todo el ambiente y las cenizas cubrían todo a su paso.

La última erupción del volcán de San Salvador, en 1917, destruyó la capital y localidades circundantes. Foto LA PRENSA/Tomada del libro "San Salvador, el esplendor de una ciudad" de Gustavo Herodier.

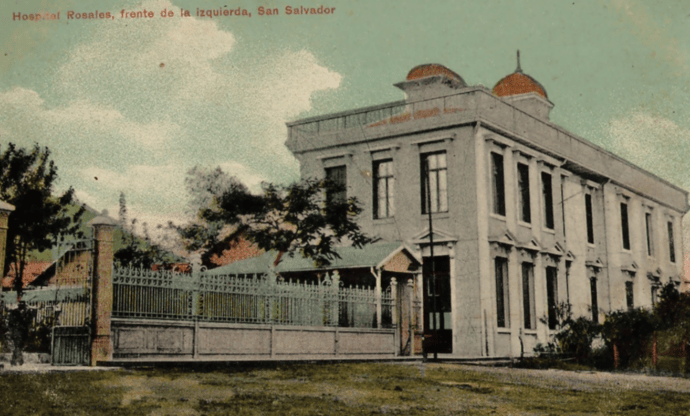

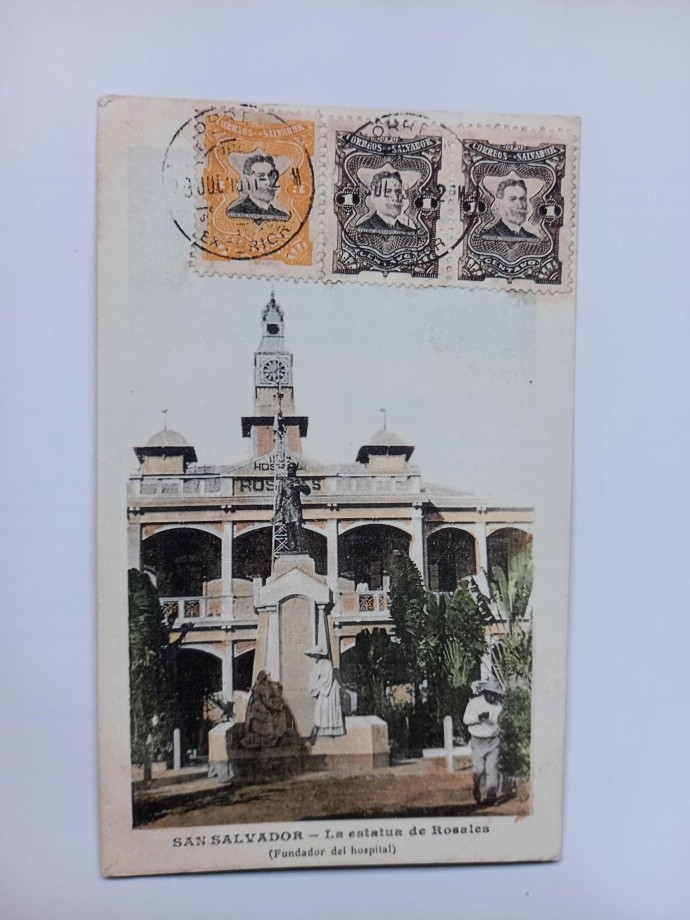

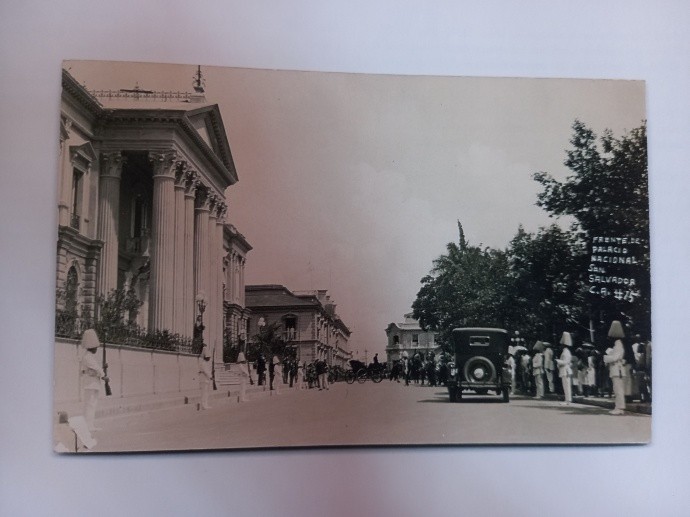

La última erupción del volcán de San Salvador ocurrió el 7 de junio de 1917 y causó enorme conmoción, destrucción y muertes. De los edificios públicos que sobrevivieron a la tragedia se encuentran el Palacio y Teatro Nacional, así como el Hospital Rosales. En tanto, quedaron inutilizadas miles de edificaciones como la Central de Correos, la Escuela de Medicina, el Hospicio de Huérfanos e infinidad de viviendas.

La forma en que se vivió puede ser conocida gracias al relato que escribió un extranjero que en ese momento se encontraba en El Salvador. Se trata de Miguel Angel Osorio, de nacionalidad colombiana, quien era poeta y fue conocido por los pseudónimos de Ricardo Arenales y Porfirio Barba Jacob. Un fragmento de su escrito se encuentra plasmado en el libro Crónicas de Oro, San Salvador, Tomo I, como parte de la amplia colección de la Academia de la Historia.

En el relato, Osorio comienza narrando lo que vió al iniciar el “horror” desde el Hospital Rosales, donde él se encontraba ingresado a causa de un padecimiento, junto a un amigo -también poeta, hondureño- a quien llama Joaquín. En medio de los constantes temblores, retumbos y la erupción de fondo, ambos emprendieron una frenética búsqueda de “Consuelo”, hermana de Joaquín y a quien Miguel también guardaba aprecio. Durante el amargo trayecto por la ciudad capital, con dirección desde el hospital hacia San Jacinto, se enfrentaron a innumerables peligros y desoladoras escenas que describe en su relato, el cual puede leer a continuación:

Mi amigo y yo, acompañados por los jóvenes Larios, Guerrero y Melara, volvíamos del paseo habitual a las siete menos cuarto del jueves de corpus, y nos detuvimos a descansar por pocos instantes en la sala del pensionado que está en el primer piso. Y no bien acabábamos de tomar siento, cuando un fuerte vaivén del edificio y un ruido indescriptible nos cortaron el habla. Era el primer temblor. Breves segundos de espera, y advertimos que aquellos tenían una violencia alarmantes. Nos levantamos para correr hacia la puerta, pero el suelo parecía huir de nuestros pies y hacía insegura y difícil la marcha (...) La luz se apaga y quedamos en la más densa oscuridad. Se oyen gritos, se escucha el tropel de enfermos que abandonan las salas y más de cien personas nos precipitamos hacia afuera. Los focos se balancean con ritmo desigual, y cada una de las diez mil planchas metálicas del edificio levantan su propio rumor, de todas ellas se escapa un ruido vasto y sordo que aumenta la inquietud. Pero la tierra va poco a poco recobrando el reposo, la luz vuelve a encenderse, y muchos de los enfermos regresan al interior del Hospital.

En la calle, larga anchurosa, que se extendía delante de nosotros, la gente se agrupaba para hacer comentarios acerca del suceso. ¡Aquello había sido en extremo fuerte! Alguien discute como si se trataba de un temblor más duro que el del 6 de septiembre de 1915. Y aún no se acaba la discusión cuando una nueva sacudida, menos intensa que la anterior, pero de mayor duración, vuelve a sembrar la zozobra en los ánimos. Un vago presentimiento de algo horrible cruza por el alma de la ciudad. Nadie se mueve en su sitio.

Y es entonces cuando empieza la tragedia inenarrable. Se oye, lejano, un retumbo que se dilata sordamente, semejante a una tempestad que va conmoviendo montañas. La tierra se sacude, y su primer ímpetu hace balancear otra vez los focos eléctricos y apaga luces de la ciudad. El edificio del hospital cruje todo como si ya fuese a desplomarse. La escuela de medicina se sacude con traqueteos que parecen anunciar su caída. Sentimos que revientan las raíces de los árboles.

Pasa por debajo de nuestros pies una onda que nos da frío y hace erizar nuestros cabellos. A ese movimiento sucede otro y el terror aumenta a cada vaivén de la tierra y de las cosas.

La línea de la montaña de occidente ondula con tal violencia que aquello parece la hora apocalíptica. Los refugiados de la plazuela difícilmente podemos sostenernos en pie. Tememos a los eucaliptos, a los edificios, al aire, a la oscuridad. Tememos que el suelo se abra en grietas a nuestras plantas y nos sepulte. Y cuando pasada la violencia de la onda, queremos buscar asiento en los escaños, una nueva y más intensa sacudida nos vuelve a lanzar a media calle.

¡Horror! ¡Horror!

Del patio del hospital, donde se han agrupado más de quinientos enfermos, suben lamentos desesperados, rezos que piden misericordia a los cielos, gritos de espanto, voces inarticuladas. Los niños se agitan en torno de las Hermanas de la Caridad que levantan al cielo los crucifijos de sus camándulas. Muchos de los enfermos -los más débiles- yacen por tierra, incapaces de sostenerse en pie. De lo alto de los pensionados claman los inválidos por alguien que vaya a bajarlos. Y entre tanto, el temblor continúa con fuerza indecible y la oscuridad se vuelve más densa.

¡Horror! ¡Horror!

La escuela de medicina empieza a desmoronarse y una nube de polvo nos envuelve por momentos. Nos buscamos los unos a los otros con las manos; proponemos cosas absurdas; nos disputamos casi a empujones un sitio entre los rieles del tranvía. Camillas con enfermos recién operados empiezan a llegar a la calle. Grupos de gente despavoridas vienen hasta nosotros desde las casas del barrio. Hay mujeres que permanecen de rodillas, como en éxtasis, los brazos levantados en ademán imperatorio, y de pronto, algo cae con estrépito allí cerca: es el monumento al Dr. Rosales que se desploma junto a los mármoles alegóricos que lo circundan. Y la tierra continúan temblando y el retumbo lejano continúa oyéndose.

¡Horror! ¡Horror!

Los niños lloran y las mujeres rezan a grandes voces y gritan, y se levantan (...) Entonces la campana del hospital toca a rebato y vemos con angustia que de una de las habitaciones del pensionados de mujeres sale una gran llamarada. Y el clamor siniestro se eleva en el aire: “el hospital se quema”. “Fuego en los altos”. El cadete Guerrero corre hacia el foco de las llamas, apenas puede sostenerse. Las sacudidas asumen tal grado de violencia, que los hombres caemos por tierra, sin fuerzas para resistir. Otro pedazo de la escuela de medicina se viene abajo, el ruido del hospital se agiganta y el llanto y las protestas y los ruegos y los cantos y los lamentos se redoblan.

¡Horror! ¡Horror!

Miramos hacia lo largo de la calle y advertimos que las casas vacilan y caen, ya de un lado, ya del otro, y que las mujeres arrastrando a los niños van como locas de lugar en lugar. La estatua del sabio Alvarez rueda en el suelo y el escaño de cemento se revienta y las columnas de las puertas vienen a desmoronarse casi a nuestros pies. Y hay quien se tire voluntariamente y vuelva a levantarse y torne a caer, porque no resiste ni el frío ni las ondas sucesivas que pasan por debajo de nosotros ni el vaivén que nos derriba a cada momento.

¡Horror! ¡Horror!

Alguien señala entonces hacia el oriente y tendemos la vista al centro de la ciudad. Una columna roja como de unos 50 metros de altura, ancha de base, circundada por negro y denso humo, se levanta allá lejos… ¿dónde? Nadie puede decirlo. Solo sabemos que la ciudad está ardiendo y la llama se aviva de pronto y un siniestro resplandor ilumina el cielo; y se oyen muros que caen con ruido infernal y se ven las chispas volar y regarse hacia todos los puntos del horizonte.

¡Horror! ¡Horror!

Poco después oímos gritos de dolor y más luego tristes vagidos de criaturas que acaban de llegar al mundo. ¡A qué hora venís a este valle de espanto, pobres niños! Y continúa el retumbo, y continúa el movimiento del suelo y continúa el ruido de los edificios y continúa el llanto y parece que la oscuridad nos aprieta más.

¡Horror! ¡Horror!

Un automóvil se acerca a todo correr, vemos cómo de pronto tuerce la línea recta de la ruta que trae. Vemos cómo retrocede y avanza con bruscas sacudidas, según va o viene el suelo bajo sus llantas. Y una mujer, a quien la abnegación hace dueñas de fuerza sobre humana, desciende bajo las puertas del hospital. Trae a su marido, a quien un tapial ha destrozado las piernas. Es la primera víctima de la hecatombe.

Y es entonces cuando pensamos en la magnitud del dolor. En la ciudad, en los pueblos, en los campos, en todas partes están cayendo seres humanos bajo los muros que se derrumban. ¿Dónde estás vosotros, padres, hermanos, hijos, esposos? ¿En qué sitio os ha sorprendido este cataclismo?, ¿bajo qué piedra dormís ahora el último sueño, o permanecéis gritando, casi muertos, entre el polvo y tal vez ya casi en medio de las llamas?

¡Horror! ¡Horror!

El polvo levantado por los muros de la escuela de medicina que se está derrumbando parcialmente, se disipa después de cada sacudida; sin embargo, el aire tiene una pesantez y un mal olor que hace mś intensa la angustia de aquella hora trágica. ¿Qué sucede? Notamos entonces que una lluvia de arena oscura y fina desciende sobre nosotros: ha cubierto ya los techos, los árboles, las aceras; escuece en nuestra piel, que hace lagrimar nuestros ojos. Y un dejo a azufre y a ácidos deletéreos que impregnan las ondas aéreas y nos produce un sudor frío y un mortificante dolor de cabeza.

De pronto se oye por el camino de Santa Tecla, una gritería que va acercándose por minutos. Y poco después una avalancha como de cien personas -mujeres y niños especialmente- se precipitan hacia el centro de la ciudad. Sus voces revelan ya el paroxismo de la angustia:

¡Reventó el volcán! ¡Ahí viene la lava! ¡Dios, Santo, Misericordia! Nos quemamos, ¡Todos a San Jacinto!

Y aquellas gentes corren y corren y a su paso arrastran consigo a los menos reflexivos y más aterrorizados.

Se vé una claridad siniestra, como de un colosal incendio, que surge detrás de las cumbres y que se aviva y que se atenúa alternativamente; y el cambio en la intensidad del rojo vivaz, guarda una estrecha relación con los retumbos que semejan una tempestad lejana y contínua, devuelta por el eco de grandes cavernas geológicas. El fuego no surge de la cúspide del volcán de San Salvador, lo vemos bastante hacia la izquierda, allá donde el terreno se deprime en una amplia curva.

Continúa temblando con breves intermitencias y todos tenemos la espantosa sugestión de que aquello no es sino el preludio de la catástrofe, y que el gigante dormido va a despertar en breve.

La tierra se aquieta un poco después de dos horas en que propiamente no ha habido un solo temblor sin solución de continuidad: ¡Gozamos de una breve tregua! Y a la doble luz del incendio de la capital y de los rojizos relámpagos que produce cada nueva erupción, miramos en torno: aparecen como fantasmas los pobres enfermos (...) Y la débil claridad de la catástrofe da a los rostros marchitos un tinte violáceo. Parece como si los muertos de un viejo camposanto se hubiesen levantado de sus tumbas, no para ir al valle de Josafat a oir el juicio de Dios, sino para empezar de nuevo la peregrinación del dolor en un universo desquiciado.

Hacía ya diez minutos que la tierra estaba sosegada, cuando Joaquín (el poeta hondureño) vino a llamarme al grupo que formaba yo con algunos compañeros hacia la parte media del escaño. Y a pesar de la obscuridad de la noche, pude advertir, no sé si en sus pupilas o en el ademán de su rostro, una gran tortura y una insinuación perentoria. Ciertamente, yo también deseaba ir a la ciudad en busca de la dulce niña de ojos castaños, pero un sentimiento de pudor me había vedado proponerlo. Ahora era su hermano mismo quien me invitaba a realizar el viaje, y yo, naturalmente me presté a ello con el corazón pronto y resuelto. No hubo exceso de palabras explicativas: “Vamos” -me decía el rostro ingenuo y franco, ennoblecido por la abnegación. “Vamos” -repuse yo, más con los movimientos que con la voz. Y echamos a caminar, calle abajo, medio alumbrados por el intenso resplandor del incendio que se alzaba a lo lejos.

¡Ah, no olvidaré jamás, no podría olvidarlo, aquel capítulo de la tragedia! Si hasta entonces había sido grande el terror, ahora iba a volverse inefable como los tormentos del infierno. Fue una marcha zigzagueante por entre paredes que vacilaban, a través de nubes de polvo, rompiendo a cada minuto una nueva conmoción, oyendo por molida que acababa de venir a tierra… Fue una marcha desatentada sin rumbo fijo: parecíamos fantasmas acosados por la maldición de Dios. Se hubiese dicho que anhelábamos la muerte, que íbamos en pos de ella. En medio de aquel mundo estremecido que se desmoronaba ante nuestros pasos; en aquella oscuridad; oyendo voces de angustia en lo interior de las ruinas, sin saber si venían de gente presa por los escombros o de grupos que esperaban en los patios la hora final; bajo la lluvia de arena y respirando siempre aquellos olores a ácidos funestos; corriendo acá, parándonos más allá, avanzando ahora y luego retrocediendo; tratando de asirnos a algo firme cuando no podíamos detenernos en pie a causa del terremoto; atormentados por los relámpagos que seguían a cada erupción y por el incesante retumbo, que se agrandaba en quien sabe qué cavernas, que hacía pensar en cañones gigantescos o en carros arrastrados por caballos locos sobre la superficie de una ciudad minada por subterráneos próximos a desplomarse… los dos hombres éramos la más perfecta representación de la debilidad humana frente a las fuerzas ciegas e inexorables de la naturaleza.

Cuando emprendimos la excursión a lo largo de la séptima calle poniente, una multitud de más de tres mil personas parecía esperar dispersa de un extremo a otro, el funesto desenlace de aquel duelo entre la vida y la muerte (...) Unas pocas familias habían sacado parte de sus muebles y abrigos (...) Y todos los rostros se volvían hacia la montaña estremecida, cuyo fuego lejano les daba tonos lívidos y siniestros.

Cuando pasamos juntos a la Basílica no temblaba; pero unos momentos más tarde, el ruido nos hizo advertir que otra vez iba y venía el suelo a nuestro paso. Yo volví el rostro y vi las altas torres; estaban en un baile que infundía espanto: a cada vez que se mecían, describían en el aire un trazo en que hubieran podido caber millones de mundo. Daban la impresión que dan los mástiles de una fragata cuando se empinan y se hunden a merced de la furia del oleaje. Sin embargo, el altísimo edificio seguía firme, con un gótico exagerado de hoja de lata, tal como si su fealdad arquitectónica fuese una garantía de persistencia en medio de aquel gran desastre de la riqueza y de la estética.

Más adelante advertimos un ácre olor a ácidos: algo que producía mareos y acrecentaba el dolor de las sienes. Y por debajo de una puerta se escapaba un arroyo lento… lento… Aquello era la farmacia de Toledo.

Llegamos por fin, a la esquina que está la Tesorería General y la Escuela Politécnica (después Centro Comercial España) y el aspecto de los dos edificios, ya desmoronándose, nos hizo suspender bruscamente la marcha y mirarnos con recelo. ¿Nos atreveríamos a pasar?

La tierra continuaba temblando cada dos o tres minutos y a veces con tanta intensidad como en las primeras de la noche. A cada nuevo temblor subía al aire un coro de voces de angustia; subía no de un punto, no de una calle, no de una plaza, sino de la ciudad entera. Y la ciudad se ponía de rodillas y alzaba los brazos al cielo.

El Palacio Nacional, enhiesto y soberano, como si su belleza fuese la única respetable opuesta a la sorda furia de los elementos, levantaba ahí cerca, al mecerse con los vaivenes de la tierra, un ruido aterrador. Y así, a despecho de su solidez -ya un tanto quebrantada por dentro- más bien aumentaba nuestro pánico. No quisimos llegar hasta él y arrancamos derecho hacia el parque de Bolívar (hoy plaza Gerardo Barrios).

El parque era un mar de gentes: ondeaban las cabezas, se movían arriba las manos implorando como ramas de árboles sin hojas que un huracán sacude.

Mi amigo insiste -y yo no quiero contrariarlo- en que acaso su hermana haya podido regresar a ese sitio, ¿y por qué habría de venir, atravesando vías peligrosas, cuando en la avenida donde estaba su casa, le ofrece la calle ancha el mejor refugio? Pero, en fin, el miedo abre la puerta a los absurdos: busquemosla en el parque… andando, andando, presa de angustia indescriptible, recorremos aquel jardín, donde no hay nadie que pueda indicarnos la suerte de Consuelo.

Entre tanto, la tragedia de aquella noche ofrecía a nuestros ojos una de sus más imponentes escenas; por encima de los árboles y de las gentes, dominándolo todo con su resplandor, aparece el incendio cercano. “El Fénix”, el “Café Nacional” y la Farmacia de la Cruz Roja, continúan ardiendo; pero ya los muros principales se han derrumbado.

Nos acercamos cuanto es posible. Al fondo se ve el Teatro Colón, ya arruinado y que parece luchar con la impertinencia de la flama, que quiere envolver los ladrillos incombustibles.

Los derrumbes continúan; ora por que no hay pared que resista el terremoto, ora porque, si no tiembla, falta el apoyo de otra pared que ya cedió. Y la gran columna ígnea va a confundir sus resplandores, a lo lejos, con los resplandores de la lava que fluye en ríos caudalosos tras la negra mole del volcán de San Salvador.

De entre las gentes que miran como sonánbulas la amplia brecha que el incendio abre en las negruras de la noche, sale de pronto un rumor: ¡El presidente de la República! (Don Carlos Meléndez)

En efecto, es el señor presidente. Su presencia infunde valor, da fuerza: es como un conjuro a la voluntad para que se haga superior al desastre. Su semblante revela una serenidad dolorosa. Contempla el espectáculo, pero no le oímos proferir ni una palabra, y es que la tortura que pesa sobre su ánimo en estos momentos es inmensa. El mide lo cercano y lo lejano. Ama a su pueblo y le vé arruinarse. Sabe muy bien lo que este terremoto y este incendio y esta conmoción significan en la vida del país; desecha casi en su totalidad la magna obra del progreso de la metrópoli, abrazados los cafetales por una vasta zona, tal vez ardiendo los bosques arrasados probablemente las poblaciones enteras del otro lado de la montaña. ¿Cuál no es la terribilidad de los problemas que se presentan? Ahora la pavimentación de la ciudad, ahora el establecimiento de los tranvías eléctricos, ahora quizás la conclusión de los caminos carreteros, bellos sueños, todos estos que estaban próximos a realizarse. ¿Cuánto tiempo irán a verse pospuestos? Y antes que el trastorno en tal orden de cosas, cómo no trastornará al primer funcionario la idea de que las víctimas personales, de las familias y aún de los pueblos que quizá perecieron íntegros en esta sombría hecatombe?

Joaquín y yo damos vueltas por entre la muchedumbre implorante; él inquiere por aquí, por allá, pero todos sus requerimientos son inútiles: ninguno de sus amigos le da noticias de Consuelo. Y entonces echamos otra vez a andar, en nuestra marcha zigzagueante y pavorosa.

Salvamos rápidamente la distancia que nos separa del parque Dueñas (hoy plaza Libertad) y llegamos a presenciar aquí escenas semejantes a las que nos han llenado de tristeza en el parque Bolívar. Es innumerable la multitud: y como en todas partes, se estrecha, se apelmaza, plañe, impetra, solloza, gime, ruega, va, viene, se echa por tierra, torna a levantarse, alza las manos, erige reliquias de santos, se abraza a los árboles, da vuelta en torno del mismo sitio, llora, pregunta y vuelve con terror los ojos hacia el cielo, iluminando fatídicamente. Aquí, como en el otro parte, está gran parte de la aristocracia de la capital: todas aquellas matronas, y aquellas señoritas, y aquellos caballeros, y aquellos niños, que vivían en el centro de la metrópoli y que pudieron salir.

También en este parque ha sido inútil la busca: Consuelo no está y nadie nos da razón de su paradero. Pues vámonos: hacia la avenida Independencia. Y andando, andando, llegamos a la esquina de la Logia Masónica. Aquel edificio es ya una ruina: toda la fachada está ya en el suelo, hecha pedazos, y apenas si resisten, a punto de desmoronarse, restos de las columnas que la soportaban. Las gruesas varillas de hierro quedaron retorcidas: el globo, el inmenso globo que simbolizaba el mundo está entre escombros. Y las paredes que aún se mantienen erguidas amenazan con caer al impulso del primer temblor que sobrevenga.

Recorremos, suspensos entre la vida y la muerte, la cuadra que partiendo de la Logia en ruinas va a dar al cuartel del primer regimiento de Infantería (hoy entre el edificio exCafetalera y Mercado Ex Cuartel). Inmóvil en aquel sitio y como petrificado por el espanto yace un grupo de más de cincuenta personas. Unas se han encaramado en el automóvil de Vittorio Vignolo; otras tiemblan y aguardan en la parte más espaciosa de la confluencia de calles. La casa de la respetable familia de doña Ana viuda de Rivas está desmoronándose, y los muros que ceden levantan nubes de polvo que sofocan la respiración; las alta murallas del cuartel van y vienen a cada nueva sacudida del suelo; y no lejos de allí, por la parte que mira al alto edificio militar, la casa de los presidentes de El Salvador (posteriormente previo de la ex Biblioteca Nacional), muestra el inmenso estrago que la ira de los temblores ha hecho en sus paredes… nos detenemos para formar, por breves instantes, parte de aquella reunión despavorida. Y, a la verdad, en ningún sitio es mayor la angustia ni son más clamorosos los lamentos y las súplicas al cielo. Hasta los niños tienen ojos de espanto; hasta sus frentes de inocencia se han cubierto de sudor y negrean por el polvo y la arena volcánica, y nadie se atreve a huir, por todas partes los edificios vacilan y crujen.

De pronto a un vaivén más fuerte que los anteriores, el grueso muro de ladrillos del cuartel se raja con sordo ruido. Los ladrillos se desparraman por el suelo como si estuvieran teñidos de sangre, y el grupo lamentablemente se dispersa un momento, en medio de aullidos de pavor…Hay después un silencio largo, largo, preñado de lágrimas, en el cual no se oye sino el retumbo lejano del monte en cólera y el ahogado sollozo de las mujeres y de los niños.

Aquel espectáculo ha desgarrado mi corazón y el amor se sobrepone en mi instinto de mi propia salvaguardia. Pienso en mi madre: no es acaso allá, en la comarca de ultramonte, ahora removida por el volcán, ¿dónde yace la noble mujer que me dio la vida? Y pienso después en Consuelo: ¿Dónde estará la joven, tal vez desamparada en medio del pavor y de la confusión de esta hora horrenda?

No, no es posible detenernos. Joaquín vámonos de aquí! Vámonos en busca de la pobre niña; después iremos en busca de la pobre anciana. Sí: salvamos la distancia transpondremos cumbres, llegaremos hasta el propio torrente de materias… yo pediré a la lava ardiente y a la tierra convulsa, y al cielo impasible, los despojos de mi madre… vámonos de aquí Joaquín!

Todas estas calles están en ruinas; apenas hay casa que haya resistido. Los escombros se amontonan a un lado y a otro y por los grandes agujeros de esas viviendas, cuyas paredes caen como la carne de los leprosos, vense aún en el interior los muebles y las ropas de las pobres familias. Todo estaba dispuesto para la vida y todos yacen ahora bajo la garra de la muerte.

Un gran rumor de voces que claman socorro y de llantos espasmódicos nos indican que vamos a llegar a un sitio en que hay un gran número de refugiados. Y en efecto, nos acercamos a la plazuela de Cervantes, donde comienza la avenida de la independencia (...) Más de mil personas piden a la Misericordia Divina. Hay caras protegidas por pañuelos para librarse la molestia del polvo y el olor a azufre; hay bellas damas con los ojos rojizos por el llanto, que se apoyan trabajosamente en los brazos de sus padres y hermanos; hay madres con pequeñas criaturas en brazos y las lágrimas de unas y otras se juntan y corren hacia el suelo estremecido. Y se escuchan voces que piden agua.

Toda la ciudad estaba sedienta: el polvo ha secado nuestras gargantas, llena nuestras fosas nasales, pinta de obscuro nuestros rostros. La saliva falta en nuestras glándulas abrasadas. Y queremos agua. Y la pedimos en vano. Y este último tormento se hace insufrible. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! Pero nadie nos oye, ni el cielo ni la tierra. Y en vez del agua refrescante, la fatalidad nos envuelve en nuevas y más densas nubes de polvo y arenas.

Las estatuas de avenida se han ido al suelo casi todas; pocas son las que resisten sobre sus pedestales y hallan en ella una dama cómica. Vírgenes de mármol, bustos de generales y togados, figuras mitológicas, muestran su blancura confundida con míseros despojos.

La casa donde vivían Consuelo y sus dos hermanos menores, en compañía de una pobre vieja que era su abuela, está arruinada: ¿a dónde ha ido la familia? Nadie nos responde. La desesperación de mi compañero ya casi en la locura: grita con todos sus pulmones. Y tan solo el volcán, allá a lo lejos, tiene un retumbo como respuesta a la dolorosa interrogación.

Hemos andado, dando voces, a lo largo de toda la avenida. Llegamos hasta el fin: solo muchedumbre dolorosa y pavórica, solo ruinas y ruinas… contemplamos por breves segundos el Instituto Salesiano -la gran casa de cemento está hecha trizas. Y regresamos en busca de un sitio de salida. Vamos a San Jacinto, lugar donde yacen muchos refugiados. Los leones rampantes, adheridos aún al sustentáculo, parecen reír de nuestras figuras de espectros…

Un gran temblor nos sorprende en esta fuga fantástica y oímos de toda la vasta calle elevarse el clamor doliente. Y deseamos la muerte: ¡Que acabe todo de una vez! ¡Que los montes se den unos contra otros! ¡Que el aire se encienda y nos consuma como leves pajas entre sus llamas! Pero que cese este horrible tormento y que la nada nos acoja en su seno piadoso.

Mensaje de response para boletines

Comentarios