El Salvador tiene un largo historial de minería artesanal que se remonta a la época colonial, pero el siglo XX fue el más activo de la gran industria minera extranjera y local, con varias explotaciones que trajeron problemas y esperanzas en su papel como fuente de desarrollo.

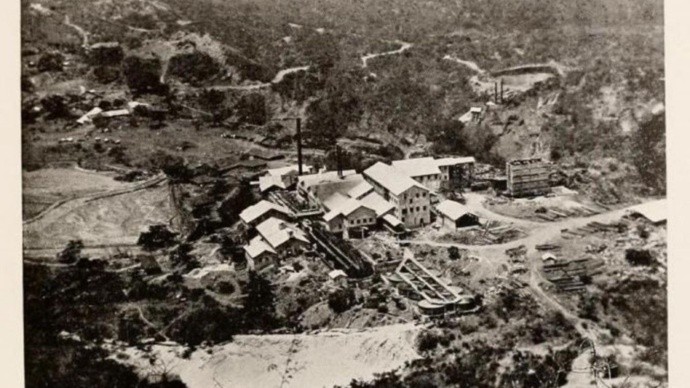

El 14 de junio de 1915, un incendio de gran magnitud ocurrió en una mina de Morazán: El Divisadero, explotada por Butters Divisadero Company y una de las más importantes de El Salvador a inicios del siglo XX.

El peligro era grande, ya que el fuego amenazaba con llegar al cercano depósito de dinamita subterráneo y hacer gran explosión.

Los habitantes empezaron a desalojar, dejando casas y pertenencias, mientras la Policía arrestaba a posibles sospechosos.

Por su parte, autoridades civiles, vecinos y el comandante local luchaban con aislar la dinamita de las llamas y evitar el desastre que dejaría daños “incalculables”, como alertaban los corresponsales de LA PRENSA (actual Prensa Gráfica).

El sector era próspero en el comercio, celebrando ferias masivas los domingos con gente de Morazán, San Miguel y La Unión, e incluso de pueblos hondureños cercanos a la frontera.

Sobre todo se intercambiaban alimentos, como maíz, frijoles, arroz, papas, panela o azúcar, pero también fluían los textiles artesanales y el ganado, como petates, lazos, hamacas, gallinas, puercos, cabras y ganado vacuno.

Ese núcleo comercial que sumaba “muchos miles de pesos” y empleaba a 5,000 operarios peligraba ante el siniestro, atribuido a delincuentes ya que empezó tras la salida de los mineros.

En un arranque de codicia, la compañía obligó a cien ayudantes, entre bomberos y trabajadores, a ingresar a la mina a sofocar el fuego.

El Divisadero, ardía…

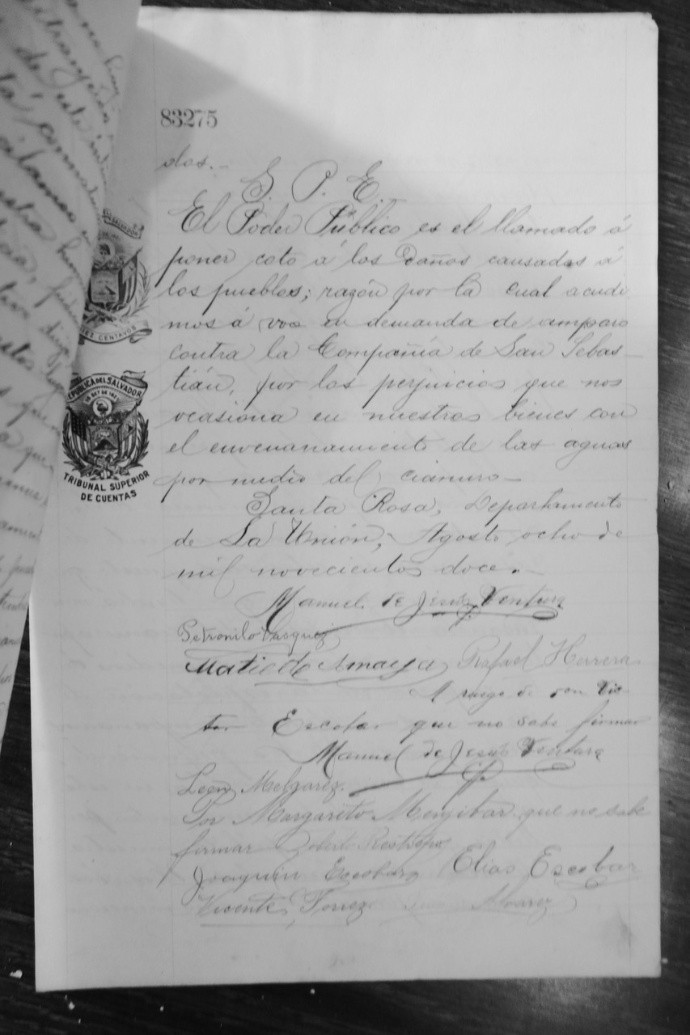

Tres años antes del incidente, en 1912, el cianuro empleado en las minas de San Sebastián y Tabanco envenenó los ríos de Santa Rosa de Lima, en La Unión, esenciales para la producción agrícola y ganadera.

El 8 de agosto, meses antes de ser asesinado, el presidente Manuel Enrique Araujo (1911-1913) recibió una carta de protesta firmada por 49 limeños, la cual imputó a dos culpables con nombres propios: Butters Salvador Mines y Macay Pullinger Company.

“La cianurización ha arruinado totalmente los únicos dos ríos de esta jurisdicción: el de Santa Rosa y el de Agua Caliente, donde las empresas arrojan el cianuro que les sirve en el procedimiento químico para la extracción del oro”, rezaba el texto.

Además, reclamaron que todos los Gobiernos desde Tomás Regalado (1898-1903) miraron con indiferencia sus demandas, cediendo ante la “poderosa” compañía minera de San Sebastián.

“¿Cómo era posible que nuestra humilde voz encontrara eco en los regímenes de Regalado, (Pedro) Escalón, y (Fernando) Figueroa contra la poderosa compañía minera de San Sebastián, cuando ésta ejercía un poder ilimitado sobre ellos, por el deslumbrante brillo del oro?”.

-Fragmento de la carta de los limeños a Araujo.

Esa empresa era de Charles Butters, un ingeniero californiano innovador de la metalurgia cuyo nombre no era nada insignificante en el país a principios del siglo XX.

Mientras los ríos, cultivos y ganado morían, el monopolio del oro vivía… y prometía.

Charles Butters era tan influyente que, en su apogeo, visitaba al secretario de Estado de EUA para sugerirle al próximo representante estadounidense en El Salvador, según el historiador Héctor Lindo.

Hizo grandes inversiones mineras en el país cuya administración delegó a Harry Percival Garthwaite, otro ingeniero con experiencia en minas de Sudáfrica y cercano a todos los presidentes salvadoreños hasta su muerte, en 1911.

“Era tan cercano que a veces servía de intermediario con Estados Unidos, para disgusto de los diplomáticos de dicho país”, dice Lindo.

El ejemplo lo dio el presidente Fernando Figueroa (1907-1911), que antes de nombrar su sucesor preguntó a Estados Unidos cuál era su candidato apropiado a través de Garthwaite.

Fruto de esa relación y por la fiebre de la minería, que prometía encarar a la agricultura como fuente de progreso, Butters obtuvo exenciones de impuestos que expandieron su monopolio.

Llegó a ser dueño de Butters Silver Mines, Butters Divisadero Company, Potosi Mining Company y San Sebastián Mining Company.

Las empresas gestionaban varias minas y hasta compraban bonos del Gobierno destinados a cubrir déficits presupuestarios.

“Ante tanto poderío no es extraño que las autoridades en San Salvador permitieran que la extracción de oro y plata aumentara rápidamente sin importar el grave daño a la salud de los vecinos, deterioro ambiental y pérdida de centenares de cabezas de ganado”.

-Héctor Lindo.

La gestión de Garthwaite le ganó aplausos. Una guía comercial de 1912, de la Casa de América de Barcelona, elogió como mejores minerales a San Sebastián y El Divisadero.

Uno contaminaba ríos y en el otro fue el incendio que, pese al esfuerzo, seguía sin cesar…

El peor temor se hizo realidad en El Divisadero. El 15 de junio, el incendio en la mina provocó un derrumbe interno que mató a 50 de los 100 operarios que combatían las llamas.

“Los sobrevivientes salieron más muertos que vivos, casi asfixiados”, reportaron los corresponsales al día siguiente.

“Algunos han salido ya, con la angustia de la asfixia; muchos en estado agónico. De los otros no se sabe nada, quizá hayan encontrado la terrible muerte de la hoguera. Estos pobres hombres quizá no volverán más a la superficie de la tierra”.

-Plana de LA PRENSA del 16 de junio de 1915.

El caos se instaló. Los familiares de las víctimas intentaron ingresar al túnel a buscar a sus parientes, pero la guardia militar lo impidió.

El incendio continuaba en el chiflón viejo y amenazaba propagarse al chiflón nuevo, donde una parte se hundió con “gran estrépito”.

“Parece un volcán en actividad”, escribían los reporteros del humo asfixiante que expelía la boca de la galería, desde donde emergían intoxicados los mineros y bomberos forzados por la empresa de Butters.

Tras esto, las autoridades militares de Morazán prohibieron más labores de salvamento, pero dos días después salieron a la luz nuevas e inquietantes revelaciones…

Cabañas, San Miguel, Morazán, La Unión, Chalatenango y Metapán presumían ser los distritos más ricos en minerales o metales preciosos en tres fuentes distintas de la segunda década del siglo XX.

La guía comercial de 1912 refirió como pruebas los afloramientos y supuestos peritos que constataron los metales, sobre todo en San Miguel, la zona más abundante y hogar de “cuarzos, sulfuros y cloruros de plata con una parte de oro”.

Según su autor, Simeón Muguerza y Sáenz, el subsuelo nacional era igual o más rico que la “fértil” capa superficial, con “muchos” yacimientos de oro, plata, cobre, hierro y carbón de piedra.

Años después, el ingeniero Louis Fleury clasificó a San Isidro y Sensuntepeque como ricos en oro, a Cancasque, Poponico, Jutiapa e Ilobasco en minerales, y a Metapán y San Miguel en oro y plata.

En ellos encontró oro, plata, plomo, cobre o platino, excepto en San Miguel, que no visitó y tomó de referencia un libro del Dr. David J. Guzmán.

Apuntó que el territorio tenía recursos no explotados como el cobre auro-argentífero, el óxido magnético de hierro y la leucita, extraída de lavas del Vesubio “que aquí hay en cantidades enormes”.

No halló carbón mineral, pero sí piedras de cal, arcillas, lignitos, azufre, molibdenita, cromita, “indicios favorables” de petróleo y platino.

Pero nunca abordó los impactos ambientales o sanitarios en su estudio de 1915.

Al año siguiente, el Libro Azul de El Salvador contrarió no haber visto “una sola muestra” del platino hallado por el químico en los granos metálicos de rocas peridotitas, que a la fecha se cotizaba a 6,000 francos el kilo.

En ese término la minería tenía poder comercial, representando 15% de las exportaciones de 1912, y 45,667,360 de francos recaudados entre 1901 y 1910 por la explotación en San Miguel, Cabañas y Metapán, según datos oficiales.

Sólo en 1914, según Fleury, se vendieron 6,384,860 de francos equivalentes a 48,074 kilogramos de oro en barras, oro fundido, oro y plata en barras y muestras minerales.

Pero para 1916, el Libro Azul admitió que faltaba inversión y que la exportación vigente –de más de 4 millones de pesos– debía triplicarse al fluir más capital y mejorar técnicas y vías comunicativas.

El documento de Saénz, que reprodujo datos del Gobierno de Araujo, también señaló una industria incipiente en los productos derivados de minerales, como tabaco, calzado, talabartería, esteras, sombreros, jarcia y licores.

Aunque a esa fecha ya operaba un taller de fundición y unas fábricas de velas, jabón, fósforos, medias, cerveza y aguas minerales.

Para Lindo, la esperanza de la época en la minería como fuente de riqueza “era exagerada, no tomaba en cuenta el bienestar de la población e ignoraba la contaminación”.

*Esta es la primera entrega de un reportaje de dos volúmenes sobre la historia de la minería en El Salvador.

Mensaje de response para boletines

Comentarios